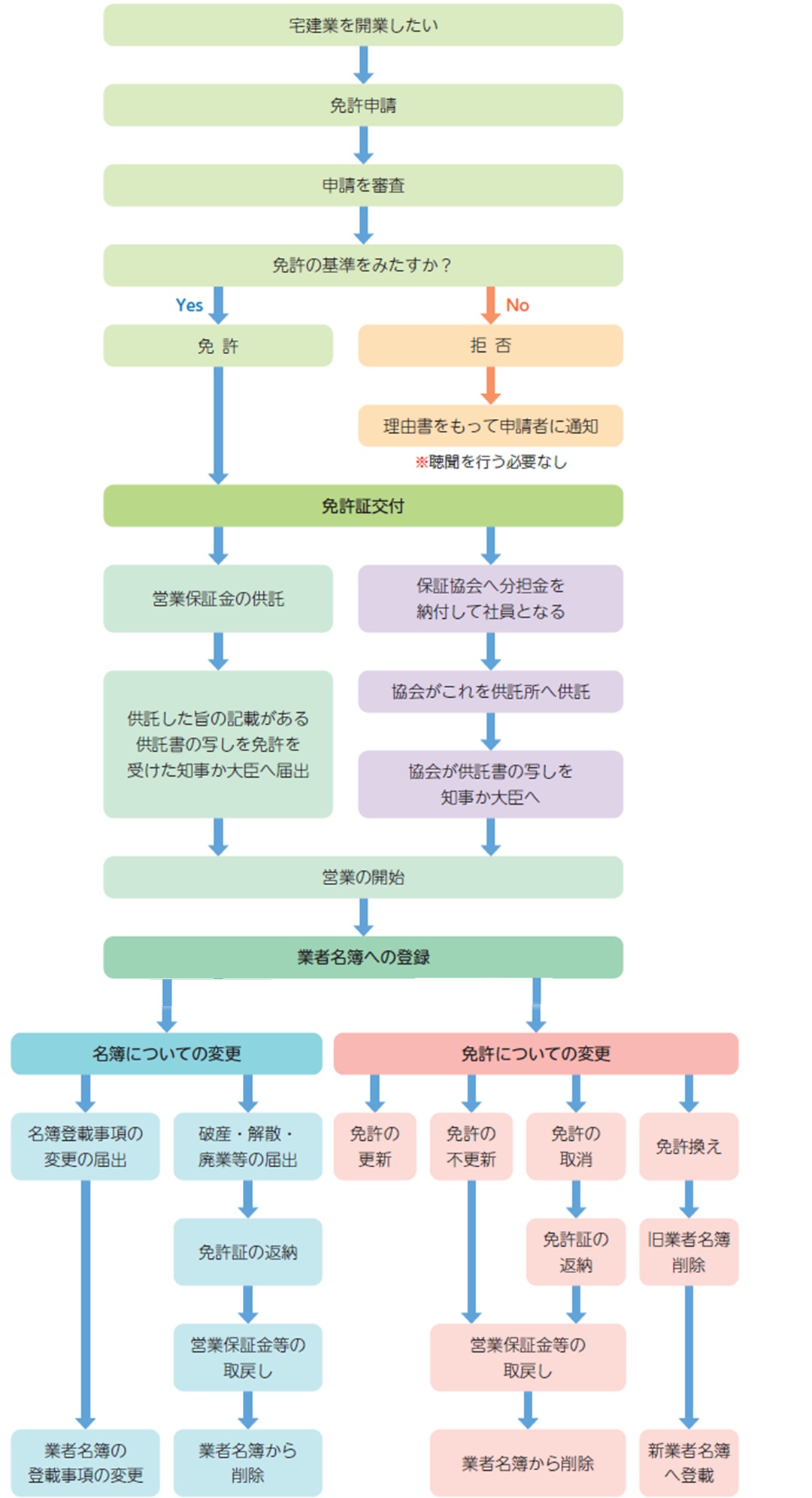

免許の手続・免許換え

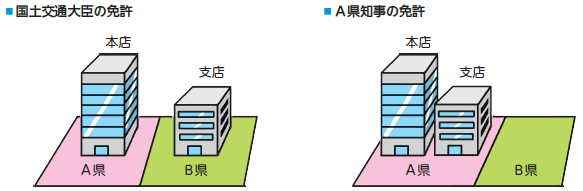

1つの都道府県に事務所を置く場合

⇒その所在地の都道府県知事に免許を申請(知事免許)

複数の都道府県に事務所を置く場合

⇒主たる事務所の所在地の知事を経由して国土交通大臣へ申請(大臣免許)

- 大臣または知事は免許に条件を付し、およびこれを変更することができます。但し、条件は、宅建業の適正な運営と宅地・建物の取引の公正を確保するため必要最小限度のものに限られ、免許を受ける者に不当な義務を課するものであってはなりません。

- 「2 か所以上の事務所を設置して宅建業を営もうとする者はすべて国土交通大臣の免許を理由:受けなければなりません」⇒×

理由:同一の都道府県内にある限り、知事免許だけでOKだから。

申請先は事務所の数ではなく、場所により決まります。 - 免許の種類によって営業区域が限定されるわけではありません。たとえば、東京都知事免許を受けている業者が埼玉県で営業行為をしてもかまいません。但し、埼玉県内に新たに事務所を設置する場合は、免許換えの手続が必要です。

- 個人である宅建業者が会社を作り、宅建業を始める場合、あらためて免許を取得しなければなりません(変更の届出ではありません)。

免許換え(7)

どんなことか?

事務所の移転、増設、廃止の結果、免許権者の変更が必要になったときに、新規に免許を受けること。

態様

① 2県のうち1県の事務所廃止 ➡ 残存事務所の知事免許

② 1県から2県へ事務所設置 ➡ 国土交通大臣免許

③ 1県廃止・1県設置 ➡ 新設置の知事免許

手続

① 直接新免許権者に申請。但し、大臣免許に換える場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して大臣に申請します。

② この申請に期間制限はありません。

効果

免許換えにより受ける免許は新規の免許です。それゆえ、

① 新規の登録免許税または手数料が必要。

② 免許有効期間は、従前免許の残存期間ではありません。新たに取得した日から5年間です。

③ 従前の免許は新たに免許を受けたときにその効力を失います。

免許の基準

業法の目的たる消費者の保護を図るためには、業者になるにふさわしい者だけを業者にするこ

とが必要。そこで免許を与える際に厳しい条件を設けました。

業者になるのにふさわしくない者には、以下の3つがあります。

🅰 申請者自身に問題がある場合

🅱 申請者自身には問題ないが、申請者の関係者に問題がある場合

🅲 その他の場合

🅰 申請者自身に問題がある場合

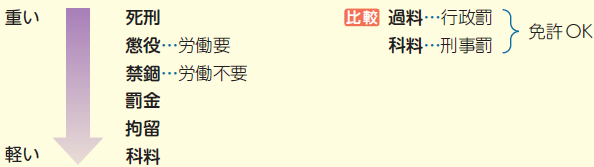

| 欠 格 要 件 | 注 意 点 |

| ❶ ▪心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者・破産者で復権を得ない者 ▪暴力団員等 | ⒜ これらの者は能力の点で問題があるので排除されます ⒝ 未成年者は含まれません ⒞ 破産者は復権を得れば即OK ⒟ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |

| ❷ ▪業法に違反して ▪暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律に違反して※1 ▪傷害罪等の罪を犯し※2 ⇒罰金刑以上 ×過料 ▪業法以外の法(※ 1、※2を除く)に違反して➡ 禁錮刑以上 の刑に処せられ、 ▪刑の執行を終わった日から ▪刑の執行を受けることがなくなった日から(例:刑の時効が完成した場合) 5年間は免許を受けられません | ⒜ 傷害罪等とは、傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪・暴力行為等処罰に関する法律の罪をさします ⒝ 上訴(控訴・上告)中の者は免許を受けられます(無罪になるかもしれないから) ⒞ 執行猶予につき ▪期間中 ➡ 拒否されます ▪期間満了 ➡ 拒否されません 刑の言渡し自体が効力を失うので5 年の経過を必要とせず、即免許OK |

❶ 業法以外の法を犯したからといって、必ずしも業者として不適切とはいえません ➡ 禁錮以上 ❷ 業法に違反すれば、業者として不適切 ➡ 罰金刑以上 ❸ 傷害罪等 ➡ 暴力団の悪質な者を排除します | |

| ❸ 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または、著しく不当な行為をしたことがある者 | たとえば国土法違反の場合 |

| ❹ 宅建業に関して不正または不誠実な行為を するおそれが明らかな者 | |

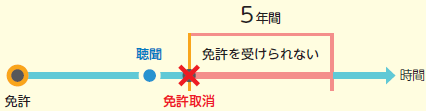

| ❺ ▪不正の手段により免許を受けたことが判明し ▪業務停止処分に該当し情状が特に重く ▪業務停止処分に違反して営業を行い 免許を取り消された場合、免許の取消の日から 5年間免許を受けられません | 該当する取消事項は左の3 つだけです |

| |

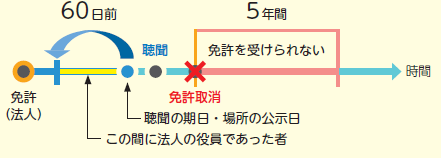

| ❻ ❺の場合、免許を取り消された者が法人であるときは、取消処分の聴聞の期日および場所の公示日前60日以内に役員だった者も取消の日から5年間免許を受けられません | 「役員」とは、法人に対し強い影響力を持つ者をいいます。いかなる名称を有するかは関係ありません。代表取締役はもちろん、取締役・相談役なども含まれます。しかし、監査役や政令で定める使用人、単なる専任の宅建取引士は含まれません |

| |

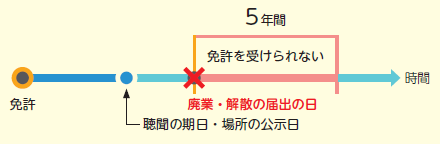

| ❼ ❺の場合に該当するとして免許取消処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分をするかしないかを決定するまでの間に廃業届等をした者は届出の日から5年間免許を受けられません | 免許取消処分を受けた場合のみ免許拒否事由とすると、その処分前に会社を合併させたり解散廃業することにより脱法される危険性があるの で、これを防止しました |

| |

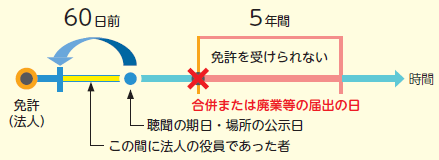

| ❽ ❼の場合、これが法人であるときは、聴聞の期日または場所の公示前60 日以内に役員だった者も届出の日から5年間免許を受けられません | 「役員」とは、法人に対し強い影響力を持つ者をいいます。いかなる名称を有するかは関係ありません。代表取締役はもちろん、取締役・相談役なども含まれます。しかし、監査役や政令で定める使用人、単なる専任の宅建取引士は含まれません |

| |

欠格要件❺〜❽についての事例式の場合、次の順に検討すること。

1 要件❺の3つの免許取消事由にあたるか?

2 役員か? ×宅建取引士

3 60日の要件をみたすか? 免許取消 ➡ 取消の日から

4 5年間の要件をみたすか? 廃業等 ➡ 届出の日から

5 5年間の起算点は正しいか?

🅱 申請者自身には問題ないが、申請者の関係者に問題がある場合

| 欠 格 要 件 | 注 意 点 |

| ⑨ 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前記 ①~⑧のいずれかに該当する場合 | 法定代理人から営業の許可を受けた未成年者は、営業に関し成年者と同 一の行為能力を有し単独で取引でき るので未成年者本人だけを基準とし ます |

| ⑩ 法人で免許を受けようとする場合、その役 員または政令で定める使用人のうち、前記 ①~⑧のいずれかに該当する者がいる場合 | 政令で定める使用人とは業者の使用 人で事務所の代表者をいいます |

| ⑪ 個人で免許を受けようとする場合、政令で 定める使用人のうち、前記①~⑧のいずれ かに該当する者がいる場合 | 政令で定める使用人とは業者の使用 人で事務所の代表者をいいます |