Contents

第1節 民法 (賃貸借)

一 賃貸借契約とは

賃貸借契約とは、賃貸人が、賃借人に目的物を使用・収益させることを約束し、 相手方がこれに対してその賃料を支払うこと、及び、 引渡しを受けた物を契約が終 了したときに返還することを約束することで成立する契約をいう。賃貸人は、賃借人に目的物を使用・収益させる義務があり、 また、原則として、 賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負う。 他方、賃借人は、賃貸人に対 し、 賃料を支払う義務及び契約終了時に目的物を返還する義務を有する。

二 目的物の修繕

賃貸人は、 賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借 人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、賃貸人に修繕義 務はない。なお、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は拒むことができない。

三 必要費・有益費の負担

賃借人が、 目的物の原状を維持・回復するための費用、 賃借物を通常の状態に保 全するための費用 (必要費) を負担したときは、 賃貸人に対して、直ちに全額を償 還請求することができる。これに対し、 目的物の客観的価値を増すために支出された費用 (有益費)につい ては、その価格の増加が現存する場合に限り、賃借人は、賃貸借契約終了時に返還 請求することができる。 そして、請求できる金額は、賃貸人が選択した目的物の価 格の増加額又は支出された費用のどちらかとなる。

四 転貸借賃借権の譲渡

1. 転貸借とは

転貸借とは、賃貸借契約の目的物を、 賃借人がさらに貸すことをいう。 転貸借が なされると、転借人は、直接、 賃貸人に対して義務を負うことになる。しかし、権 利はもたない。つまり、転借人は、目的物の保管義務・賃料支払い義務契約終了 後の目的物返還義務等の義務を負うが、修繕の要求や費用償還の請求はできない。

2. 賃借権の譲渡とは

賃借権の譲渡とは、賃借人が、賃借権を他人に譲渡することをいう。 賃借権が譲 渡されると、旧賃借人は、賃貸借契約関係から離脱することになり、 新賃借人と賃 貸人の間に、賃貸借契約が成立する。

3. 転貸借・賃借権譲渡の制限

転貸借と賃借権の譲渡をするには、 賃貸人の承諾が必要となる。 したがって、賃 借人が、賃貸人の承諾を得ずに無断で転貸借や賃借権の譲渡を行った場合、原則と して、賃貸人は、 賃貸借契約を解除することができる。 もっとも、賃借人の行為が、 賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情が認められるときは、 契 約の解除をすることができないと解されている。なお、契約を解除できるのは、 第三者が実際に使用を開始したときである。

4. 賃貸借の終了と転借人

賃貸借契約が終了すると、 原則として、転貸借も根拠を失って終了する。 しかし、 賃貸人と賃借人が合意解除した場合は、 賃貸借契約の終了を転借人に対抗できない。 これに対し、賃借人の債務不履行に基づき賃貸借契約が解除された場合は、 賃貸 借契約の終了を転借人に対抗できる。

五 賃貸借契約の終了

1. 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

賃貸借は、賃借物の全部が滅失等により使用・収益できなくなった場合には、終 了する。この場合、賃借物の全部が使用不能となった原因は問わない。 また、賃貸 人又は賃借人のどちらかに帰責事由があったとしても、 使用不能となった時点で、 賃貸借は終了する。

2. 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ

当事者が賃貸借の期間を定めたときは、更新がなされない限り、 期間の満了で 貸借は終了する。他方、当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約 の申入れをすることができる。この場合、次の賃貸借は、解約の申入れの日からそ れぞれ表にある期間の経過で終了する。

| 賃貸借の対象物 | 解約申入日から終了までの期間 |

| 動産等の賃貸借 | 1日 |

| 建物の賃貸借 | 3ヵ月 |

| 土地の賃貸借 | 1年 |

四 敷金

1. 敷金とは

敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、 賃料債務その他の賃貸借に基づいて 生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、 賃 借人が賃貸人に交付する金銭をいい、賃借人が目的物を賃貸人に明け渡す (返還す る)までに生じた、 賃貸人に対する一切の債務を担保するためのものである。

2. 敷金の返還

賃貸人が敷金を受け取っている場合、 ① 「賃貸借が終了し、かつ、 賃貸物の返還 を受けたとき」、又は、 ② 「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき」 は、 賃借人 に対し、 「敷金の額」 から 「賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭 の給付を目的とする債務の額」 を控除した残額を返還しなければならない。したがって、賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権は、 目的物の明渡し(=返 還) をして初めて発生することになり、 敷金返還と目的物の明渡しは、 同時履行の 関係に立たない。

3. 敷金の承継

① 賃貸人に変更があった場合

敷金返還債務は、旧賃貸人に対する未払賃料等を控除した残額について、当 然に (賃借人の同意なしに) 新所有者 (新賃貸人)に承継される。※ 賃借人は、目的物の明渡後に、 旧賃貸人ではなく、 新賃貸人に敷金返還請求権を行使する。

② 賃借人に変更があった場合

賃貸人の承諾を得て賃借権が譲渡された場合、 敷金に関する権利義務は、 特 段の事情がない限り、 新賃借人には承継されない。※旧賃借人は、 新賃借人に対して目的物を明け渡せば、 賃貸人に敷金返還請 求権を行使できる。

賃貸借契約中の敷金の充当

賃貸人は賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行 しないときは、 敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、 賃借人は、賃貸人に対し、 敷金をその債務の弁済に充てることを請求できない。

第2節 借地借家法

一 借地借家法とは

借地借家法は、賃借人の保護を目的として定められた、 借地契約 借家契約に関 する民法の特別法である。 建物所有を目的とした地上権又は土地の賃借権と建物の 賃貸借に適用される。 ただし、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らか な場合には適用されない。

二 借地權

1.存続期間

① 原則論

借地借家法が適用される借地権の存続期間は、30年以上としなければならな い。 したがって、 期間の定めがない借地契約や存続期間を30年未満と定めた 借地契約は、存続期間が30年の借地契約となる。

②契約更新後の期間

当事者間に合意が成立すれば、 借地契約を更新することができる。 この場合、 借地契約の存続期間は、 最初の更新では20年以上 (期間の定めがない場合は 20年となる)、 2度目以降の更新では10年以上 (期間の定めがない場合は 10 年となる)となる。

③ 建物の再築による借地権の期間の延長借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、 借地権 者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造する につき借地権設定者の承諾がある場合に限り、 借地権は、原則として、承諾が あった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。

2. 借地権の対抗力

民法では、賃借権の登記を備えれば、賃借人は賃借権を第三者に対抗できるとさ れている。 しかし、賃貸人には、賃借権の登記に協力する義務がないので、事実上、 賃借人が登記を備えることは困難である。 そこで、賃借人保護の観点から、 借地借 家法では、 借地上の建物の登記を備えれば、 借地権を第三者に対抗できるとされた。

3. 土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可

土地賃借権の譲渡や土地の転貸借がなされる場合は、 民法上、借地権設定者の承 諾が必要とされている。 しかし、当該土地の賃借権譲渡や転貸借が借地権設定者に 不利となるおそれがないにもかかわらず、 借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転 貸を承諾しないこともある。 そこで、 借地借家法は、 裁判所は、 借地権者の申立て により、 借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとした。

4. 契約の終了と更新

借地権の存続期間が満了する場合、原則、 借地契約は終了する。 しかし、当事者 間に合意が成立すれば、更新できる。また、借地権者が契約の更新を請求したときや期間満了後も借地権者が土地の使 用を継続するときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約は更 新されたものとみなされる。 ただし、 借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議 を述べたときは、更新されない。

5. 建物買取請求権

借地契約の期間が満了し、 更新がない場合、 借地権者は、 借地権設定者に対して、 借地上の建物を時価で買い取ることを請求できる。 この建物買取請求は、 借地権者 の債務不履行に基づく解除によって借地権が消滅した場合には認められない(判 例)。 また、 建物買取請求を認めない特約は無効となる。

6. 特殊な借地権

① 長期の定期借地権

利用目的にかかわらず、存続期間を50年以上とする契約を設定する場合に は、 契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合、 公正証 書等書面によって契約をしなければならない。 建物買取請求権はないので、土 地を更地にして返還しなければならない。

② 建物譲渡特約付借地権

利用目的にかかわらず、 借地権を設定する場合に、設定後 30 年以上経過し た日に、 土地上の建物を相当の価格で地主に譲渡する旨を定めることができる。 この場合、書面による手続きは不要である。

③事業用借地権

もっぱら事業用の建物を所有する目的で、存続期間を10年以上50年未満と する借地権である。この場合、公正証書によって契約をしなければならない。ない。

三 借家権

1.存続期間

借地借家法が適用される借家権については、 最長期間の制限はない。 しかし、最 短期間については制限があり、 期間を1年未満としたときは、期間の定めがない賃 貸借とみなされる。

2. 借家権の対抗力

民法では、賃借権の登記を備えれば、 賃借人は賃借権を第三者に対抗できるとさ れている。 しかし、賃貸人には、賃借権の登記に協力する義務がないので、事実上、 賃借人が登記を備えることは困難である。 そこで、賃借人保護の観点から、 借地借 家法上、 借家権については、 建物の引渡しがあれば、 第三者に対抗できるとされた。

3.契約の終了と更新

① 期間の定めがある場合

当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新を しない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかっ たときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

② 期間の定めがない場合

賃貸人が解約の申入れをした場合は、 6月経過しなければ、 賃貸借契約は終 了しない。 しかし、賃借人が解約の申入れをした場合は、 民法と同じく3月経 過すれば、 賃貸借契約は終了する。なお、賃貸人からの更新拒絶の通知や解約申入れには、 「正当事由」 が必要である。

4. 造作買取請求権

建物の賃貸人の同意を得て賃借人が建物に付加した造作がある場合、賃借人は、 賃貸借終了時に、賃貸人に対して、当該造作を時価で買い取ることを請求すること ができる。この造作買取請求を認めない特約は、賃借人に不利な特約となるが有効 である。

5. 特殊な借家権

① 定期建物賃貸借

建物の賃貸人が、建物の賃借人に対し、あらかじめ書面を交付して説明し、 かつ公正証書等書面によって契約をするときに限り、 契約の更新がないことと する旨を定めることができる。

②取壊し予定建物の期限付き建物賃貸借

法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが 明らかな場合、 建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めるこ とができる。 この場合も、書面による契約が必要である。

第3節 賃貸住宅標準契約書

一 賃貸住宅標準契約書とは

賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を 図ることを目的とした内容が明確、 十分かつ合理的な賃貸借契約書のひな型をいう。

二 賃貸住宅標準契約書の位置づけ

賃貸住宅標準契約書の契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約を結び、 貸主と借主の間の信頼関係を確立することが期待できる。 しかし、賃貸住宅標準契 約書は、あくまで賃貸契約のひな型であるため、その使用は法令で義務づけられて いるものではない。

なお、従来の賃貸住宅標準契約書は 「連帯保証人型」 のみであったが、2020年4 月1日施行の民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏ま えて、新たに 「家賃債務保証業者型」 や 「極度額の記載欄」 を設けた賃貸住宅標準 契約書が作成された。 また、 「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」 の改定等も行 われた

【改訂の概要】

1 賃貸住宅標準契約書関係

① 近年、 住宅の賃貸借においては、 新規契約の約6割が機関保証を利用してい ることを踏まえ、 従来、 連帯保証人による借主の債務保証のみを規定していた標準契約書について、 新たに「家賃債務保証業者型」 を作成

② 民法改正で個人根保証契約に極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、 従来の標準契約書を 「連帯保証人型」 として極度額の記載欄等を設けるととも に、具体的な極度額の設定に資するよう、 家賃債務保証業者の損害額や明渡し に係る期間等をまとめた参考資料を作成

③両標準契約書について、 原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映2 サブリース住宅原賃貸借標準契約書関係

① 賃料の改定時期等の明確化、 サブリース業者から契約を解約できない期間の 設定のほか、昨今の環境変化 (賃貸住宅管理業者登録制度、 賃貸不動産経営管 理士 民泊への対応等) を踏まえて改定

② 原状回復や敷金返還の基本ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映

三 借主の義務

1. 使用目的

借主は、 居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

2. 賃料

① 借主は、賃料○○円につき当月分 (翌月分)を毎月○日までに、振込み又は 持参により、 賃料を貸主に支払わなければならない。

② 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。

③ 貸主及び借主は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。

a. 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当とな った場合

b. 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料 が不相当となった場合

c. 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

3. 共益費

① 借主は、階段、 廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、 上下水道使用 料、清掃費等(以下この条において 「維持管理費」という。)に充てるため、 共益費を貸主に支払うものとする。

② 共益費○○円は、 当月分 (翌月分)を毎月○日までに、 振込み又は持参によ り 支払わなければならない。

③ 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。

④ 貸主及び借主は、 維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、 協議の上、 共益費を改定することができる。

4. 敷金

① 借主は、本契約から生じる債務の担保として、 賃料○か月相当分○○円を敷 金として貸主に預け入れるものとする。

② 借主は、本物件を明け渡すまでの間、 敷金をもって賃料、共益費その他の債 務と相殺をすることができない。

③ 貸主は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で 借主に返還しなければならない。 ただし、貸主は、本物件の明渡し時に、賃料 の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる借主の債務 の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。 その際、貸主は、敷金から差し引く債務の額の内訳を借主に明示しなければな らない。

5. 禁止・制限行為

① 無断譲渡 転貸の禁止

借主は、貸主の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につ き、 賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

② 無断増築等の禁止借主は、 貸主の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、 改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはな らない。

③ 物件使用上の禁止行為借主は、 本物件の使用に当たり、 次に掲げる行為を行ってはならない。

a. 銃砲刀剣類又は爆発性、 発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すると。

b. 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

C.排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

d. 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと

e. 猛獣、 毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

④ 物件使用上の無断行為の禁止借主は、 本物件の使用に当たり、 貸主の書面による承諾を得ることなく、 次 に掲げる行為を行ってはならない。

a. 階段 廊下等の共用部分に物品を置くこと。

b. 階段 廊下等の共用部分に看板、 ポスター等の広告物を掲示すること。

c. 鑑賞用の小鳥、 魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない 動物以外の犬猫等の動物 (猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける 動物を除く。) を飼育すること。

⑤ 物件使用上の通知事項

借主は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行う場合には、 貸主に通知しなければならない。

a. 同居人に新たな同居人を追加 (出生を除く。)すること。

b. 1か月以上継続して本物件を留守にすること。

6. 修繕 (第8条)

① 借主は、貸主の承諾を得ることなく、次に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。

| 畳表の取替え、裏返し | ヒューズの取替え |

| 障子紙の張替え | 給水栓の取替え |

| ふすま紙の張替え | 排水栓の取替え |

| 電球・蛍光灯の取替え | その他費用が軽微な修繕 |

② 借主の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、 借主が負担し なければならない。

四 貸主の義務

1. 敷金 (第6条)

貸主は、 本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、 敷金の全額を無利息で借主 に返還しなければならない。 ただし、貸主は、本物件の明渡し時に、 賃料の滞納、 原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる借主の債務の不履行が 存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。 その際、貸主 は、敷金から差し引く債務の額の内訳を借主に明示しなければならない。

2. 修繕

① 貸主は、借主が自らの負担において行う修繕を除き、 借主が本物件を使用す るために必要な修繕を行わなければならない。 この場合において、 借主の故意 又は過失により必要となった修繕に要する費用は、 借主が負担しなければならない。

② 貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ、 その旨を借主に通知しなけ ればならない。この場合において、 借主は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

五 その他の契約内容

1. 契約期間

① 契約期間は○年○月○日から〇年〇月〇日までの○年○月間とする。

② 貸主及び借主は、協議の上、本契約を更新することができる。

2. 立入り

① 貸主は、本物件の防火、 本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必 要があるときは、あらかじめ借主の承諾を得て、 本物件内に立ち入ることがで きる。

② 借主は、正当な理由がある場合を除き、 前項の規定に基づく貸主の立入りを 拒否することはできない。

③ 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受け ようとする者が下見をするときは、 貸主及び下見をする者は、あらかじめ借主 の承諾を得て、 本物件内に立ち入ることができる。

④ 貸主は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要があ る場合においては、あらかじめ借主の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入 ることができる。この場合において、 貸主は、 借主の不在時に立ち入ったとき は、立入り後その旨を借主に通知しなければならない。

3. 連帯保証人

連帯保証人は、 借主と連帯して、本契約から生じる借主の債務を負担するものと する。※家賃債務保証業者の提供する保証を利用する場合には、 家賃債務保証業者が提 供する保証の内容は別に定めるところによるものとし、 貸主及び借主は、 本契 約と同時に当該保証を利用するために必要な手続を取らなければならない。

4. 協議

貸主及び主は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について 疑義が生じた場合は、 民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

5. 特約条項

契約において特約があるときは、その旨を契約書に記載する。

六 契約の終了

1. 貸主の解除

① 貸主は、借主が次に掲げる義務に違反した場合において、貸主が相当の期間 を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が 履行されないときは、本契約を解除することができる。

a. 賃料支払義務

b. 共益費支払義務

c. 借主の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用負担義務

②貸主は、 借主が次に掲げる義務に違反した場合において、 当該義務違反によ り本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を 解除することができる。

a. 本物件の使用目的遵守義務

b. 借主の禁止又は制限される行為に関する義務

c. その他本契約書に規定する借主の義務

2. 借主からの解約

① 借主は、貸主に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、 本契約を解約することができる。

② ①にかかわらず、 借主は、 解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解 約後の賃料相当額を含む。) を貸主に支払うことにより、 解約申入れの日から 起算して30日を経過する日までの間、 随時に本契約を解約することができる。

3. 明渡し

① 借主は、本契約が終了する日までに (貸主の解除の規定に基づき本契約が解 除された場合にあっては、直ちに)、 本物件を明け渡さなければならない。 こ の場合において、借主は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物 件を原状回復しなければならない。

②借主は、①の明渡しをするときには、明渡し日を事前に貸主に通知しなければならない。

③ 貸主及び借主は、 借主が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。

第4節 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (国土交通省)

一 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとは

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは、民間賃貸住宅の退去時にお 原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸人・賃借人双方があらかじ め理解しておくべき一般的なルールとして、国土交通省が取りまとめたガイドラインである。

二 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの位置づけ

賃貸借契約については、 契約自由の原則により、民法、 借地借家法等の法令の強 行法規に反しない限り有効であって、 その内容について行政が規制することは適当 ではない。しかし、民間賃貸住宅の退去時における原状回復にかかるトラブルが頻 発しており、大きな問題となっていたことから、 平成10年3月、 賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり 方等について、 トラブルを未然に防止する観点からあくまで現時点において妥当と 考えられる一般的な基準が取りまとめられ、 公表された。 これが、 「原状回復をめ ぐるトラブルとガイドライン」 (以下、本ガイドラインという。)である。本ガイドラインは、 賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しているが、 賃貸 住宅標準契約書 (平成5年1月 29 日住宅宅地審議会答申)と同様、 その使用を強 制するものではなく、 原状回復の内容、 方法等については、 最終的には契約内容、 物件の使用の状況等によって、個別に判断決定されるべきものである。もっとも、本ガイドラインが公表された後も、現下の厳しい社会経済状況を反映 する等の理由により、 民間賃貸住宅の退去時における原状回復にかかるトラブルの 増加が続いており、 トラブル解決への指針を示した本ガイドラインへの期待はます ます大きくなるものと考えられるところであり、 具体的な事案ごとに必要に応じて 利用されることが期待されている。

三 本ガイドラインのポイント

1. 原状回復の考え方を明示

建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであり、 また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使 用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状 態より悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいと考えるのが、 学説 判例等である。 そこで、本ガイドラインでは、原状回復というのは、賃借人 が借りた当時の状態に戻すことをいうのではないことを明確にし、 原状回復とは、 「賃借人の居住、 使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、 善管注意義務違反、 その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧 すること」であると定義され、その考え方に沿って基準が策定された。

2. 費用負担に関する判断基準のブレークダウン

実務上トラブルになりやすいと考えられる事例について、 判断基準をブレークダ ウンすることにより、賃貸人と賃借人との間の負担割合等を考慮するうえで、参考 となるようにした。

3. 経過年数の考慮

賃借人の負担について、 建物・設備等の経過年数を考慮することとし、同じ損耗 等であっても、 経過年数に応じて負担を軽減する考え方を採用した。

四 原状回復にかかるトラブルの未然防止

ガイドラインは、 賃借人の原状回復義務とは何であるのかを明らかにし、 それに 基づいて賃貸人と賃借人の費用負担の割合等について一般的な基準を示している。 しかし、賃貸物件からの退去時における原状回復にかかるトラブルを未然に防止 するのであれば、 まず、 契約時での物件の確認等のあり方や契約締結時の契約条件 の開示など、 実務的な対応も必要となる。そこで、ここでは実務的な方策についてみていくこととする。

1. 物件の確認の徹底

原状回復をめぐるトラブルの大きな原因として、 入居時や退去時における物件の 確認が不十分であることが挙げられる。 通常の賃貸借において、入居時点で退去時 のことまで想定して対応することは困難でもあり、 また、長期にわたることもある 居住用建物の賃貸借契約において、当事者間の記憶だけでは事実関係があいまいと なって、損耗の箇所などの事実関係の有無等をめぐってトラブルになりやすい。そこで、トラブルを防止するには、事実関係を明確にすることが大切であり、そ のためには、チェックリストを作成し、それをもとに入居時及び退去時に、部位後 との損耗等の状況や原状回復の内容について、 当事者が立会いの上、十分に確認す ることが必要である。 また、 その際、 状況をより分かりやすくするため、当事者間 の認識の差を少なくするためには、具体的な損耗の箇所や程度などの状況を平面図 に記入したり、写真を撮るなどのビジュアルな手段も活用することも重要である。 このようにして作成されたチェックリストなどは、後日、訴訟などのトラブルに 発展した場合でも、 証拠資料となり得るため、 迅速な解決の観点からみても有効的 である。

2. 原状回復に関する契約条件等の開示

現在、賃貸者における原状回復に関する契約条件等の開示については、 特に法律 上、 規制はなされていない。 そのため、 契約時において、賃貸人側からその点の明 確な説明がなされたり、 また、 賃借人側から説明が求められたりすることは少ない。 しかし、 原状回復にかかる費用は、 賃借人が退去時に負担する可能性のある金銭 であり、その負担条件や内容によっては、 賃貸借契約を締結しないと判断すること にもなり得る。 このように、 原状回復の問題は、契約終了時だけではなく、 契約を 締結する際の問題として捉える必要がある。そこで、具体的に以下の点に配慮することが大切である。

① 貸主による契約締結前の開示

トラブルを予防するには、 契約当事者の双方が、 原状回復の負担も含め、 契 約内容を十分に認識していることが必要となるが、一般的に、 賃貸借契約書は 貸主側で作成されることが多い。そこで、借主側に契約内容を十分に認識してもらうべく、貸主は本ガイドラ インを参考に、明け渡しの際の原状回復の内容等を契約前に開示し、借主の十 分な理解と認識を得たうえで、 契約を締結する必要がある。

② 宅地建物取引業者の認識

宅地建物取引業者は、賃貸借の媒介や代理をする際、原状回復に関する事項 は、重要事項である「解約時の敷金等の清算に関する事項」に含まれることを 認識し、その説明を十分に行うことが必要である。そして、賃貸借契約書を作成する場合は、賃貸住宅標準契約書や本ガイドラ インを参考にすることが望まれる。

3. 特約について

民法上、 賃貸物の修繕義務は賃貸人が負担することとされているが、契約自由の 原則により、 一定の修繕義務を賃借人に負担させる旨の特約は有効である。しかし、裁判例等においては、 一定範囲の修繕 (小修繕) を賃借人負担とする特 約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないと解されている。 すなわ ち、賃借人に経年変化や通常損耗に対する修繕義務までを負担させることは、賃借 人に社会通念上の義務とは別個の新たな義務を負担させることになる。そこで、賃借人に経年変化などに対する修繕義務を負担させる旨の特約が有効と されるには、賃借人が十分にその内容を理解し、了解していることが必要となる。 具体的には、次のような一定の要件が必要と解されるようになった。

① 特約の必要があり、かつ、 暴利的でないなどの客観的、 合理的理由が存在す ること

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うこ とについて認識していること

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていることなお、参考として、 原状回復等の費用がどの程度になるのかを単価等で示してお くことも、 紛争防止のうえで欠かせない。

4. 物件設備の使用上の注意 留意事項の周知について

賃貸住宅においては、 「使用細則」 「入居のしおり」 などによって、 居住ルールが 周知されているケースが多い。原状回復に関するトラブルを防止するためには、 その際に、 原状回復に関わる物 件設備についての使用上の注意 留意事項についても併せて周知するとよい。

五 契約の終了に伴う原状回復義務の考え方

1. 賃借人の原状回復義務とは何か

(1) 賃貸住宅標準契約書の考え方賃貸住宅標準契約書では、建物の損耗を次の二つに区分されている。

① 通常の使用により生ずる損耗

②通常の使用により生ずる損耗以外の損耗

①については、賃借人に原状回復義務はないとされ、 その修繕費用は、賃貸人が負担する。これに対し、②は賃借人原状回復義務があるとされ、その修繕費用は、賃借人が負担する。なお、原状回復の内容や方法、 そして、 通常損耗とそれ以外の損耗の区別に ついては、当事者間の協議事項とされている。

(2) 本ガイドラインの考え方

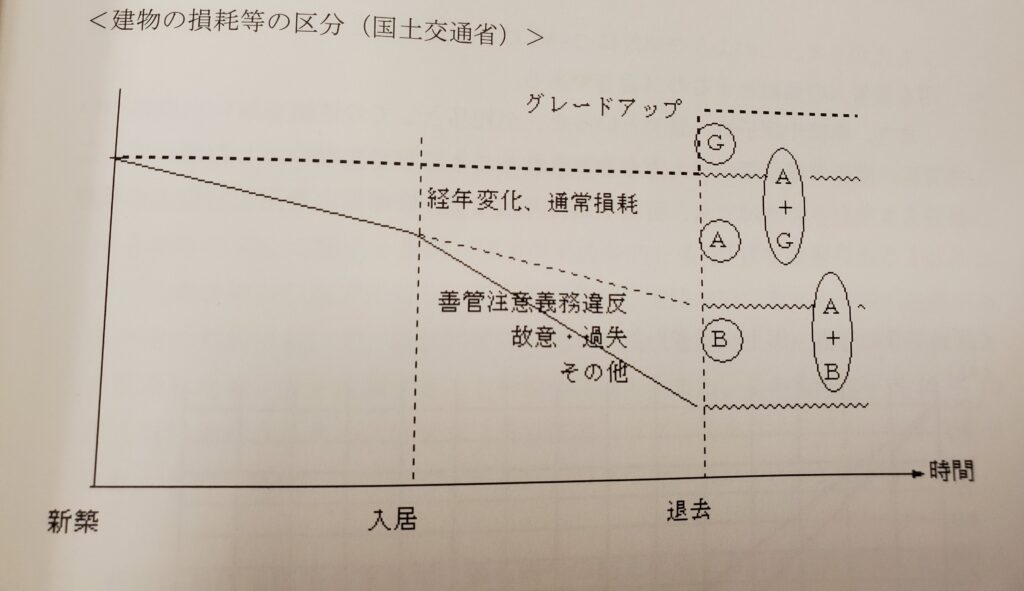

建物の損耗を次の三つに区分した。

(①-A) 建物・設備等の自然的な劣化 損耗等 (経年変化)

(①-B) 通常の使用により生ずる損耗等 (通常損耗)(②) 賃借人の故意過失、 善管注意義務違反、 その他通常の使用を 超えるような使用による損耗等

このうち、 (①-A) (①-B) による損耗等を修繕するための費用は、賃貸 人が負担する。 これに対し、(2)の損耗等を修繕するための費用は、賃借 人が負担する。このほか、自然災害や賃借人と無関係の第三者による損耗等も考えられるが、 これらについては、賃借人が負担すべきものではない。

2. 建物の損耗等の区分

本ガイドラインでも、建物の損耗を上述のように分類したが、 実務では、当該損 耗等が、 (①-A) (①-B) の経年変化・通常損耗に該当するのか、 それとも(②) の損耗に該当するのかといった判断が問題となり、 その点が判然としないとトラブ ルの防止や解決の役には立たない。そこで、本ガイドラインでは、国民生活センター等において苦情や相談のあった 事例から、通常損耗か否かの判断でトラブルになりやすいと考えられるものを取り 上げ、 事例のうち建物価値の減少ととらえられるものを次の三つにブレークダウン した。

【A】 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの

【B】 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられる もの (明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)

【A+B】 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等 が発生または拡大したと考えられるもの

その上で、建物価値の減少の区分としては【A】 該当するものの、建物価値をグ レードアップさせる要素が含まれている場合には、 【A+G】 と区分する。

【A】... (①-A) の経年変化か (①-B) の通常損耗であり、これらは賃貸 借契約の性質上、 賃料でカバーされてきたはずのものである。 したがって、 賃借人は、これを修繕するための義務を負わず、 その費用は賃貸人が負担する。

【A+G】... 賃料でカバーされている損耗とグレードアップにかかる修繕とな る。 したがって、その修繕等の費用は、 賃貸人が負担する。

【B】... (②)の賃借人の故意・過失等による損耗を含む場合には、もはや 通常の使用により生ずる損耗とはいえない。 したがって、 賃借人に原状回復 義務が発生し、 賃借人が負担すべき費用の検討が必要になる。

【A+B】・・・通常の使用をしていても発生する損耗であったが、 その後の管理 が悪かったために、さらに損耗が拡大したものである。 これについては賃借 人に善管注意義務違反等があると考えられる。 したがって、賃借人には原状 回復義務が発生し、 賃借人が負担すべき費用の検討が必要になる。

なお、賃借人の負担割合等を詳細に決定することも考えられるが、現時点におい ては、損耗等の状況や度合いから負担割合を客観的・合理的に導き出すことができ、 かつ社会的にもコンセンサスの得られた基準が存在していないこと、また、あまり にも詳細な基準は実的に煩雑となり現実的ではないことから、本ガイドラインにお いては、程度の際に基づく詳細な負担割合の算定は行われていない。

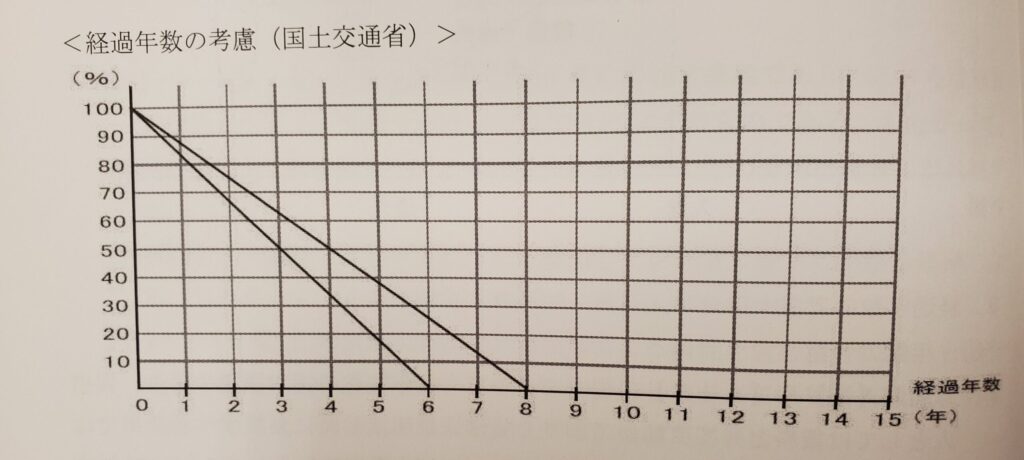

3 経過年数の考慮

① 年数の考慮

前記 【B】 や 【A+B】 の場合であっても経年変化や通常損耗の分は、賃借 人としては賃料として支払っており、賃借人が明渡し時に負担すべき費用では ない。このような分まで賃借人が負担しなければならないとすると、経年変 化 通常損耗分が賃貸借契約期間中と明渡し時とで二重に評価されることにな り当事者間の負担配分について合理性を欠く。そこで、賃借人の負担については、建物や設備の「経過年数」を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当である。これにより、賃借人は、 前記 【B】 や 【A+B】 の場合であっても、修繕費用の全額を負担することに はならない。

② 経過年数を考慮しないもの

建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって、 フローリングの ような部分補修が可能な部位については、 経過年数を考慮することはなじまな い。 なぜなら、 部分補修がなされたからといって、 貸人は、 経年変化や通常損 耗による減少を考慮した全体の価値を超える利益を得るものではないからで ある。 むしろ、形式的に経過年数を考慮すると、 部分補修の前後を通じて、 全 体の価値は同等であると評価されるのに、賃貸人が費用の負担を強いられると いうことになってしまう。

したがって、このような部位については、経過年数を考慮せず、部分補修費 用を賃借人の負担とするのが妥当である。また、襖紙や障子紙、 畳表といった、 消耗品としての性格が強いものについ ては、減価償却資産の考え方を取り入れることになじまない。 したがって、こ のようなものについても、経過年数は考慮せず、修繕等の費用を賃借人の負担 とするのが妥当である。

4. 賃借人の負担対象範囲

原状回復は、毀損部分の復旧であるから、賃借人の負担対象範囲は、可能な限り 毀損部分に限定し、 毀損部分の補修工事が可能な最低限度の施工単位が基本となる。 しかし、毀損部分と補修個所にギャップ (色や模様あわせ等)がある場合につい ては当事者間で不公平とならないようにすべきである。

第5節 東京ルール

一 東京ルールとは

東京都は、原状回復問題などの敷金返還トラブルを始めとする住宅の賃貸借に 係る紛争を防止するため、 平成16年3月31日に「東京における住宅の賃貸借に 係る紛争の防止に関する条例(賃貸住宅紛争防止条例)」 を策定した。 これによ り、宅地建物取引業者に対し、 東京都の賃貸住宅において重要事項説明義務があ ある一定の契約において、 原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例によ り定着した考え方を説明することを義務付けた。 また、この条例は平成16年10 月1日に施行されたのに併せて 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」も作成さ れた。 この「条例」 と 「ガイドライン」の2つを 「東京ルール」という。

ニ 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 (賃貸住宅紛争防止 条例)

1 目的

この条例は、 宅地建物取引業者が、 専ら居住を目的とする建物(建物の一部 を含む。以下「住宅」 という。)の賃貸借に伴い、 あらかじめ明らかにすべき 事項を定めること等により、 住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図り、もって都 民の住生活の安定向上に寄与することを目的とする、 とされている。宅地建物取引業者に説明義務等を課したのは、 ①宅地建物取引業者は、不動産取引の知識と経験を有する専門家として貸主と借主の間に立って物件を仲 介する立場にあり、もっとも適任であること、 ②宅地建物取引業法では、 住宅 の賃貸借についての法律上の原則や判例により定着した考え方などについて、 重要事項説明として、宅地建物取引業者に義務付けてはいないこと、③トラブ ルの未然防止には、 借主が住宅の賃貸借についての法律上の原則や判例により 定着した考え方と実際の契約内容を知り、 その相違の有無や内容を十分に理解 したうえで契約することが不可欠なこと、などによる。

2 宅地建物取引業者の説明義務

宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、当該住宅 を借りようとする者に対して宅地建物取引業法第 35 条第1項の規定により行 う同項各号に掲げる事項の説明に併せて、次に掲げる事項について、これらの 事項を記載した書面を交付して説明しなければならないとされている。

(1) 退去時における住宅の損耗等の復旧について (原状回復)

① 費用負担の一般原則について

a) 経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃借人はその費用を負担しないとされていること。

b) 賃借人の故意過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責め に帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用 を負担するとされていること。

② 例外としての特約について

賃貸人と賃借人は、両者の合意により、 退去時における住宅の損耗等の 復旧について、 上記①の一般原則とは異なる特約を定めることができると されていること。ただし、 特約はすべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とさ れることがあること。

(2) 住宅の使用及び収益に必要な修繕について ( 入居中の修繕)

① 費用負担の一般原則について

a) 住宅の使用及び収益に必要な x 修繕については、賃貸人の費用負担で 行うとされていること。b) 入居期間中、 賃借人の故意過失や通常の使用方法に反する使用など 賃借人の責めに帰すべき事由により、 修繕の必要が生じた場合は、賃借 人がその費用を負担するとされていること。

② 例外としての特約について

上記①の一般原則にかかわらず、 賃貸人と賃借人の合意により、入居期 間中の小規模な修繕については、 賃貸人の修繕義務を免除するとともに、 賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約を定めることがで きるとされていること。

(3) 当該契約における賃借人の負担内容について (場合に応じて説明)

① 特約がなく、原則どおりである場合

→賃借人の負担は、(1)-①-b)及び(2)-①-b) の一般原則に基づ く費用のみであること

② 特約がある場合→上記①の費用のほか、 当該特約により賃借人が負担する具体的な内容

(4) 賃借人の入居期間中の、 設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者について

① 共用部分の設備等の修繕及び維持管理等

a) 氏名(法人の場合は商号又は名称)

b) 住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

② 専用部分の設備等の修繕及び維持管理等

a) 氏名(法人の場合は商号又は名称 )

b) 住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

3 紛争の防止のための措置

知事は、 住宅の賃貸借に係る紛争の防止のために必要な措置を講ずるよう努 めるものとする、とされている。

4 報告の聴取等

知事は、 この条例の施行に必要な限度において、宅地建物取引業者に対し、 その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

5 指導及び勧告

知事は、 宅地建物取引業者が次のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物 取引業者に対し、説明を行い、 又は報告若しくは資料の提出をし、若しくは報 告若しくは資料の内容を是正するよう指導及び勧告をすることができる。

① 上記2の規定による説明の全部又は一部を行わなかったとき。

② 上記4の規定による報告若しくは資料の提出をせず、 又は虚偽の報告若 しくは資料の提出をしたとき。

6 公表等

知事は、上記5の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかった ときは、その旨を公表することができる。知事は、かかる公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に対し、 意 見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

三 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

賃貸住宅トラブル防止ガイドラインは、民間賃貸住宅の賃貸借をめぐるトラブ ルの防止を目的として作成され、 ① 「賃貸住宅紛争防止条例」制定の背景と内容 の紹介 ②条例で説明を義務付けた退去時の復旧と入居中の修繕における貸主・ 借主の費用負担などの基本的な考え方、③賃貸住宅についての契約と住まい方で 注意すべきこと が説明されている。

1 退去時の復旧

(1) 貸主の費用負担

賃貸住宅の契約においては、通常損耗 (通常の使用に伴って生じる程度の 損耗)や経年変化 (時間の経過に伴って生じる損耗) などの修繕費は、 家賃 に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則である。従って、壁に貼ったポスターや絵画の跡、 家具の設置によるカーペットの へこみ、日照等による畳やクロスの変色等、 通常損耗や経年変化は貸主の負 担である。

(2) 借主の費用負担 (原状回復)

① 借主の 「原状回復」 義務

一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に 復して明け渡さなければならない」 といった定めがある。 この場合の「原 状回復」 とは、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復す るということではなく、 退去時に、 借主の故意過失や通常の使用方法に 反する使用など、 借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧するこ とである。従って、タバコによる畳の焼け焦げ、 引越作業で生じた引っかきキズ、 借主が結露を放置したために拡大したシミやカビ等、借主の責任によって 生じた汚れやキズや故障や不具合を放置したことにより発生拡大した汚 れやキズは、 借主の負担である。

② 善管注意義務 善良なる管理者の注意義務)

借主の故意過失や通常の使用方法に反する使用など、 借主の責任につ いての考え方として、民法第40条では、他人のものを借りている場合、 借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相 当の注意を払って物件を使用、 管理しなければならないとの内容が規定されている。これを 「善管注意義務」といい、この義務に反して、物件を壊 したり汚したりした場合には、借主は原状に回復するよう求められること になる。また、本来は通常損耗等にあたるものであっても、 借主がその損耗を放 置したり、手入れを怠ったことが原因で、 損耗が発生・拡大したりした場 合には、この善管注意義務に違反したと考えられ、その復旧費用は借主の 負担とされることがある。③ 原状回復とはいえないグレードアップ次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直しなどのリフォ ーム、 古くなった設備を最新のものに取り替えるなど建物の価値を増大さ せる修繕であるグレードアップは、貸主の負担であり、これらは原状回復 とは異なる。

(3) 借主の負担割合

① 費用負担の範囲

原状回復は、 「借主の責任によって生じた損耗・キズ等の破損部分をも との状態に戻すこと」 であるから、 費用の負担についても、破損部分の補 修工事に必要な施工の最小単位に限定される。

② 経過年数の考慮

クロスの一部を借主の不注意で破いた場合、破損した部分の張替え費用 は借主の負担となる。 しかし、破損部分もやはり通常損耗 経年変化をし ており、 当該部分の経費は貸主の負担となるので、 借主は補修費用からそ の分を差し引いた額を負担すればよい。

③ 破損部分と補修箇所の差が大きい場合

クロスを破損した場合の借主の負担は㎡単位が原則である。 しかし、破 損部分だけを張り替えることで、色褪せた他の古い部分と色が異なってし まうような場合は、 借主は原状回復義務を十分に果たしていないともいえ る。その場合は、クロス一面分の張替えを借主の負担とすることもあるが、 経過年数を考慮し、 通常損耗 経年変化分を差し引いたものが、 借主の金 銭的な負担となる。なお、貸主が色合わせのために部屋全体の張替えを行う場合には、破損 していない残りの面の張替え費用は貸主の負担となる。

(4) 特約

契約当事者の自由な意思に基づいて設けられた特約は、原則として有効と され、 法的効力が与えられる。 これは、 民法では 「契約自由の原則」 が基本 とされているため、 契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることが できることによる。しかし、 特約はすべて認められるわけではなく、 裁判の結果、 特約が無効 と判断されることもある。 判例等によれば、 特約が有効となるためには、次 の3つの要件が必要であるとされる。

【賃借人に特別の負担を課す特約が有効と認められるための要件】

① 特約の必要性があり、かつ、 暴利的でないなどの客観的、 合理的理由が 存在すること

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

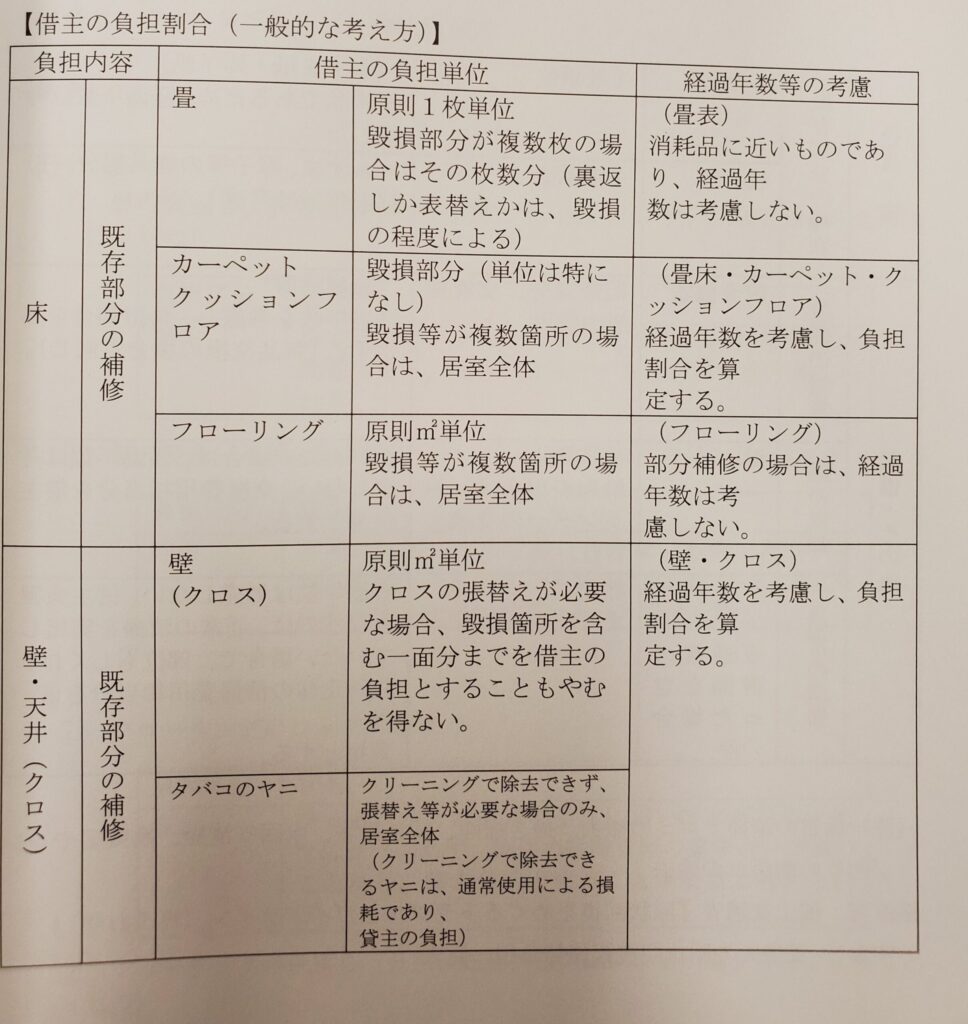

【借主の負担割合(一般的な考え方)】

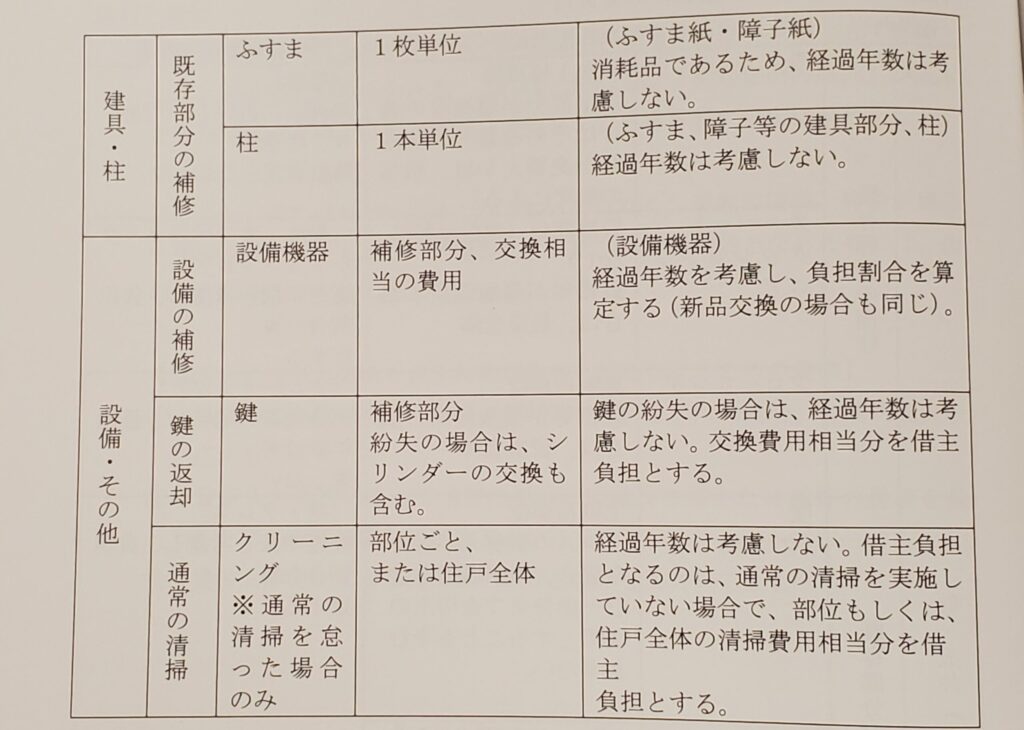

負担內容借主の負担単位床<第五章 賃貸借契約>原則1枚単位 毀損部分が複数枚の場 合はその枚数分(裏返 しか表替えかは、毀損 の程度による)経過年数等の考慮 (畳表)消耗品に近いものであ り、経過年数は考慮しない。カーペット クッションフ ロア毀損部分 (単位は特に なし)(畳床・カーペットク ッションフロア)既存部分の補修毀損等が複数箇所の場 経過年数を考慮し、負担 合は、 居室全体フローリング原則㎡単位割合を算定する。(フローリング)壁(クロス)既存部分の補修壁・天井(クロス)タバコのヤニ毀損等が複数箇所の場 部分補修の場合は、 経過 合は、 居室全体原則㎡単位クロスの張替えが必要 な場合、 毀損箇所を含 む一面分までを借主の 負担とすることもやむ を得ない。クリーニングで除去できず、 張替え等が必要な場合のみ、 居室全体クリーニングで除去できるヤニは、通常使用による損耗であり、年数は考慮しない。(壁クロス)経過年数を考慮し、 負担 割合を算 定する。貸主の負担)

既存部分の補修建具・柱設備の補修鍵の返却設備 その他通常の清掃ふすま1枚単位(ふすま紙・障子紙)消耗品であるため、経過年数は考 慮しない。柱1本単位設備機器補修部分、 交換相 当の費用鍵補修部分紛失の場合は、シ リンダーの交換も 含む。クリーニ部位ごと、 ングまたは住戸全体※通常の清掃を怠った場合のみ(ふすま、障子等の建具部分、柱) 経過年数は考慮しない。( 設備機器)経過年数を考慮し、負担割合を算 定する (新品交換の場合も同じ)。鍵の紛失の場合は、 経過年数は考交換費用相当分を借主 慮しない。負担とする。経過年数は考慮しない。 借主負担 となるのは、 通常の清掃を実施し ていない場合で、 部位もしくは、 住戸全体の清掃費用相当分を借 主負担とする。

(注) 通常の清掃: ゴミの撤去、 掃き掃除、 拭き掃除、 水回り 清掃、 換気扇やレン ジ回りの油汚れの除去

【貸主・借主の負担区分 (一般的例示)】

<床>

(1) 畳

① 畳の裏返し、表替え (特に破損等していないが、次の入居者確保のために 行うもの)

負担区分 貸主

理由 貸主入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の 問題であり、貸主の負担とすることが妥当と考えら れる。

②畳の変色(日照 建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

負担区分 貸主

理由 日照は通常の生活で避けられないものであり、 ま また、構造上の欠陥は、 借主には責任はないと考えら れる(借主が通知義務を怠った場合を除く)

(2) フローリング

① フローリングのワックスがけ

負担区分 貸主

理由 ワックスがけは通常の生活において必ず行うとま では言い切れず、 物件の維持管理の意味合いが強い ことから、 貸主負担とすることが妥当と考えられ る。

② フローリングの色落ち(日照 建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

負担区分 貸主

理由 日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、 借主には責任はないと考えら れる。 (借主が通知義務を怠った場合を除く)。

③フローリングの色落ち (借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

負担区分 貸主

理由 借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。

④ キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ

負担区分 借主

理由 キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予 測されることで、借主としてはその使用にあたって 十分な注意を払う必要があり、発生させた場合は借 主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考 えられる。

(3) カーペット、その他

① 家具の設置による床、カーペットのへこみ、 設置跡

負担区分 貸主

理由 家具保有数が多いという我が国の実状に鑑み、 その 設置は必然的なものであり、 設置したことだけによ るへこみ、 跡は通常の使用による損耗ととらえるの が妥当と考えられる。

② カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ

負担区分 借主

理由 飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と 考えられるが、 その後の手入れ不足等で生じたシ カビの除去は、 借主の負担により実施するのが妥当と考えられる。

③ 冷蔵庫下のサビ跡 (畳 フローリングも同様)

負担区分 借主

理由 冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、 拭き掃除 で除去できる程度であれば、 通常の生活の範囲と考 えられるが、そのサビを放置し、 床に汚損等の損害 を与えることは、 借主の善管注意義務違反に該当す る場合が多いと考えられる。

④ 引越作業で生じたひっかきキズ (畳 フローリングも同様)

負担区分 借主

理由 借主の善管注意義務違反または過失に該当する場 合が多いと考えられる。

<壁天井>

(1) 壁クロス

①テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ (いわゆる電気ヤケ)

負担区分 貸主

理由 テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえ で必需品であり、 その使用による電気ヤケは通常の 使用ととらえるのが妥当と考えられる。

② エアコン(借主所有) 設置による壁のビス穴、跡負担区分 貸主

理由 エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活 をしていくうえで必需品になってきており、 その設 置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えら れる。

③ クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)負担区分 貸主

理由 4畳等の変色と同様、 日照は通常の生活で避けられな いものであると考えられる。

④ 壁に貼ったポスターや絵画の跡

負担区分 貸主

理由 壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス 等の変色は、 主に日照などの自然現象によるもの で、通常の生活による損耗の範囲であると考えられ る。

⑤ 壁等の画鋲、 ピン等の穴 (下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

負担区分 貸主

理由 ポスターやカレンダー等の掲示は、 通常の生活にお いて行われる範疇のものであり、そのために使用し た画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。

⑥ 壁等のくぎ穴、ネジ穴 (重量物を掛けるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)

負担区分 借主

理由 重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等の ものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用に よる損耗を超えると判断されることが多いと考え られる。

⑨ タバコのヤニ

負担区分 貸主・借主

理由 (貸主)喫煙自体は用法違反、 善管注意義務違反にあたら ず、クリーニングで除去できる程度のヤニについて は、通常の損耗の範囲であると考えられる。

(借主)通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニ は、もはや通常損耗とはいえず、 その場合は借主の その後の手入れ等管理が悪く発生、 拡大したと考え られる。

⑧ クーラー (借主所有) から水漏れし、 放置したために壁が腐食

負担区分 借主

理由 クーラーの保守は所有者(この場合借主) が実施す べきであり、 それを怠った結果、 壁等を腐食させた 場合には、善管注意義務違反と判断されることが多 いと考えられる。

⑨ クーラー(貸主所有) から水漏れし、 借主が放置したために壁が腐食

負担区分 借主

理由 クーラーの保守は所有者 (この場合貸主) が実施す べきものであるが、 水漏れを放置したり、 その後の 手入れを怠った場合は、 通常の使用による損耗を超 えると判断されることが多いと考えられる。

⑩ 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ負担区分 借主

理由 結露は建物の構造上の問題であることが多いが、 借 主が結露が発生しているにもかかわらず、 貸主に通 知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、 壁 等を腐食させた場合には、 通常の使用による損耗を 超えると判断されることが多いと考えられる。

⑩ 台所の油汚れ

負担区分 借主

理由 使用後の手入れが悪く、 ススや油が付着している場 合は、 通常の使用による損耗を超えるものと判断さ れることが多いと考えられる。

(2) 天井

天井に直接つけた照明器具の跡

負担区分 借主

理由 あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使 用しなかった場合には、 通常の使用による損耗を超 えると判断されることが多いと考えられる。

<建具 柱>

(1) ガラス

① 地震で破損したガラス

負担区分 貸主

理由 自然災害による損傷であり、 借主には責任はないと 考えられる。

② 網入りガラスの亀裂 (構造により自然に発生したもの)

負担区分 貸主

理由 ガラスの加工処理の問題で、 亀裂が自然に発生した 場合は、 借主には責任はないと考えられる。

(2) 柱等

飼育ペットによる柱等のキズ

負担区分 借主

理由 特に、 共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的で はなく、ペットの躾の問題でもあり、 借主負担と判断される場合が多いと考えられる。

(3) その他

網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)

負担区分 貸主

理由 入居者の入れ替わりによる物件の維持管理上の問 題であり、貸主の負担とすることが妥当と考えられる。

<設備・その他>

(1) 設備

① 設備機器の故障、使用不能 (機器の耐用年限到来のもの)

負担区分 貸主

理由 経年劣化による自然損耗であり、 借主に責任はない と考えられる。

② 浴槽 風呂釜等の取替え (破損等はしていないが、次の入居者確保のため 行うもの)

負担区分 貸主

理由 物件の維持管理上の問題であり、 貸主負担とするの が妥当と考えられる。

③ 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

負担区分 借主

理由 借主の善管注意義務違反に該当すると判断される ことが多いと考えられる。

(2)鍵

鍵の取替え (破損、 鍵紛失のない場合)

負担区分 貸主

理由 入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であ り、貸主の負担とすることが妥当と考えられる。

(3) 水回り

① 消毒(台所、トイレ)

負担区分 貸主

理由 消毒は、日常の清掃と異なり、 借主の管理の範囲を 超えているので、貸主負担とすることが妥当と考え られる。

② ガスコンロ置き場、 換気扇等の油汚れ、 すす

負担区分 借主

理由 使用期間中に、その清掃 手入れを怠った結果汚損 が生じた場合は、 借主の善管注意義務違反に該当す ると判断されることが多いと考えられる。

③ 風呂、トイレ、洗面台の水垢、 カビ等

負担区分 借主

理由 使用期間中に、その清掃・ 手入れを怠った結果汚損 が生じた場合は、 借主の善管注意義務違反に該当す ると判断されることが多いと考えられる。

(4) 居室

全体のハウスクリーニング (専門業者による)

負担区分 貸主

理由 借主が通常の清掃 (具体的には、ゴミの撤去、 掃き 掃除、 拭き掃除、 水回り、 換気扇 レンジ回りの油 汚れの除去等)を実施している場合は、次の入居者 を確保するためのものであり、貸主負担とすること が妥当と考えられる。

2 入居中の修繕

(1) 貸主の義務と借主の費用負担

① 貸主の修繕義務

貸主は、 借主がその住宅を使用し、生活をしていくうえで、必要な修繕 を行う義務を負う。 しかし、家賃が著しく低額であるにもかかわらず、修繕に多額の費用がかかる場合など、例外的に、貸主の修繕義務が免除され ることもある。

② 借主の費用負担

借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、 借主の責任によ って生じたキズや建具の不具合などは、借主が費用を負担して修繕を行う ことになる。

(2) 小規模な修繕の特約

① 小規模な修繕の特約とは

貸主と借主との間の合意により、 小規模な修繕を借主の負担とする特約 を定めることができる。 電球や蛍光灯、 給水栓、 排水栓の取替えなどの小 修繕は、費用も少なく、 建物に傷をつけるわけでもないので、 借主にとっ ても、その都度貸主の承諾を得なくても修繕できるようにした方が都合が よい。 そのため、 判例でも、 小規模な修繕を借主の負担とする特約は「有 効」 とされている。

② 小規模な修繕の特約の解釈

小規模な修繕の特約は、 本来貸主に課せられている修繕義務を免除する 一方、借主に自己の負担で小規模な修繕を行う 「権利」 を与えたものであ あると解される。 修繕を行うかどうかは借主の自由であり、借主が修繕義務 を負うということではない。したがって、この特約があることを理由に、 退去時の原状回復費用とし て、借主が入居中に行わなかった小規模な修繕に要する費用を請求するこ とはできない。

(3) 修繕等の連絡

入居期間中の修繕は、貸主が行うのが原則である。 宅地建物取引業法の重 要事項説明では、管理を委託している場合はその委託先を説明することとさ れているが、管理委託をせず、貸主が直接管理している場合については説明 義務がない。しかし、実際は修繕などが必要となった時にすぐに貸主と連絡が取れると は限らないため、 契約の際に仲介した宅地建物取引業者が、 貸主の依頼によ り、修繕等の対応をしている場合がある。 そのような場合は、責任の所在が 不明確になることがあり、 トラブルの原因となることもある。そこで、都の賃貸住宅紛争防止条例では、 共用部分や専用部分の各設備ご とに、修繕・維持管理等の連絡先をあらかじめ借主に対して示し、説明する よう宅地建物取引業者に求めている。

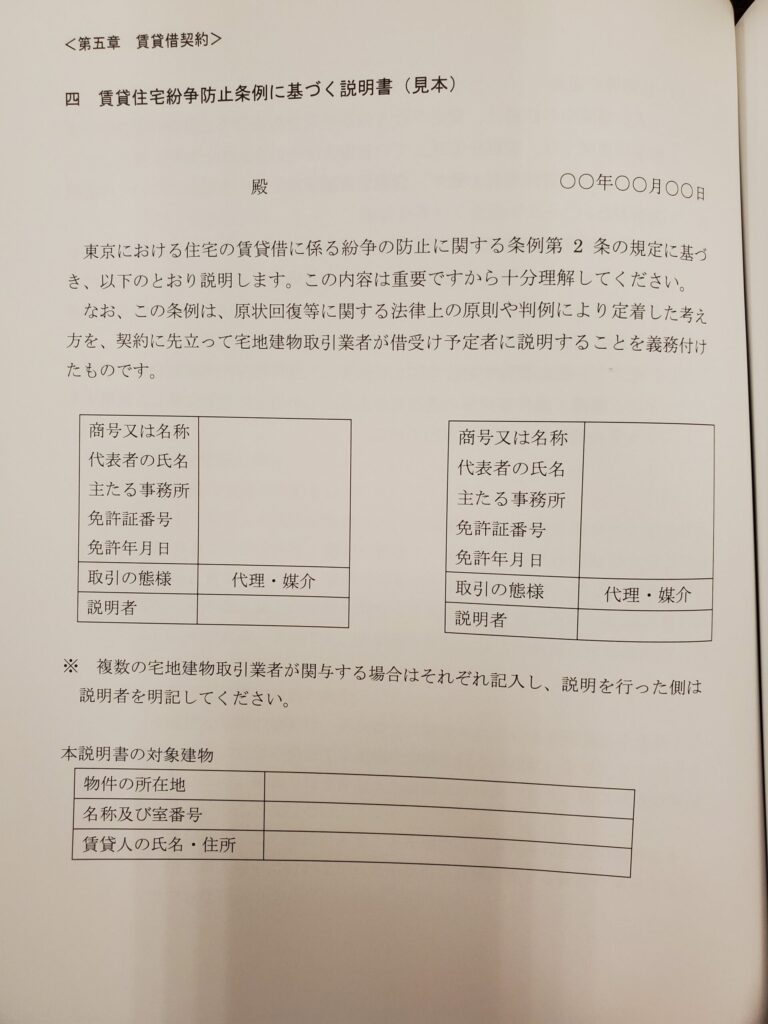

四 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 (見本)

A-1 退去時における住宅の損耗等の復旧について

1 費用負担の一般原則について

(1) 経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の 費用負担で行い、賃借人はその費用を負担しないとされています。

(例) 壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照などの自然現象によるクロスの 変色、テレビ・冷蔵庫等の背面の電気ヤケ

(2) 賃借人の故意過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰 すべき事由による住宅の損耗等があれば、 賃借人は、 その復旧費用を負担す るとされています。

(例) 飼育ペットによる柱等のキズ、 引越作業で生じたひっかきキズ、エア コンなどから水漏れし、 その後放置したために生じた壁・床の腐食

2 例外としての特約について

賃貸人と賃借人は、 両者の合意により、 退去時における住宅の損耗等の復旧に ついて、 上記1の一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。 ただし、 特約はすべて認められる訳ではなく、 内容によっては無効とされるこ とがあります。

<参考> 判例等によれば、 賃借人に通常の原状回復義務を超えた義務を課す特 約が有効となるためには、次の3つの要件が必要であるとされていま す。 ① 特約の必要性に加え暴利的でないなどの客観的、 合理的理由が 存在すること、②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた 修繕等の義務を負うことについて認識していること、③賃借人が特約 による義務負担の意思表示をしていること

A-2 当該契約における賃借人の負担内容について

※特約がない場合: 賃借人の負担は、A-1の1(2)の一般原則に基づく費用の みであることを明記してください。特約がある場合 : 上記の費用のほか、 当該特約により賃借人が負担する具体的 な内容を明記してください。

B-1住宅の使用及び収益に必要な修繕について

1 費用負担の一般原則について

(1) 住宅の使用及び収益に必要な修繕については、 賃貸人の費用負担で行うとされています。

(例) エアコン (賃貸人所有) 給湯器 風呂釜の経年的な故障、 雨漏り、 建具の不具合

(2) 入居期間中、 賃借人の故意過失や通常の使用方法に反する使用など賃借 人の責めに帰すべき事由により、 修繕の必要が生じた場合は、 賃借人がその 費用を負担するとされています。

(例) 子供が遊んでいて誤って割った窓ガラス、 お風呂の空だきによる故障

2 例外としての特約について

上記1の一般原則にかかわらず、賃貸人と賃借人の合意により、 入居期間中の 小規模な修繕については、賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自ら の費用負担で行うことができる旨の特約を定めることができるとされています。 <参考> 入居中の小規模な修繕としては、電球、蛍光灯、 給水・排水栓 (パッ キン) の取替え等が考えられます。

B-2当該契約における賃借人の負担内容について

※特約がない場合: 賃借人の負担は、 B-1の1(2)の一般原則に基づく費用の みであることを明記してください。特約がある場合 : 上記の費用のほか、 当該特約により賃借人が負担する具体的 な内容を明記してください。

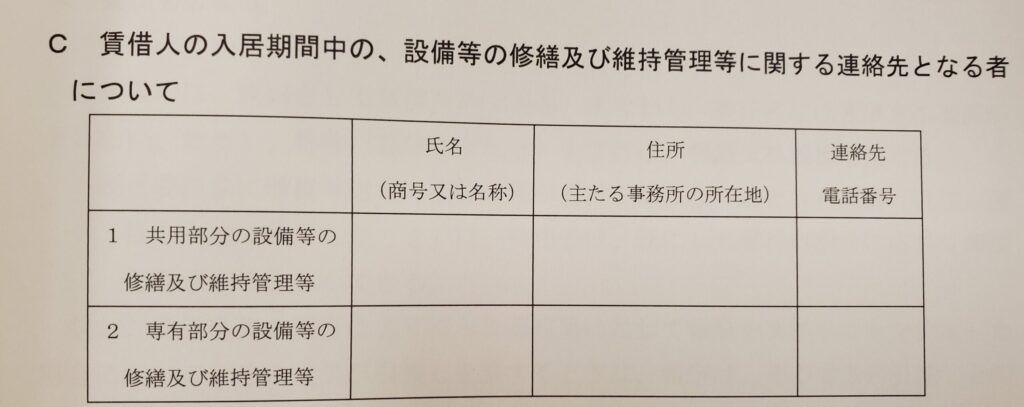

C 賃借人の入居期間中の、 設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者 について

氏名住所連絡先(商号又は名称)(主たる事務所の所在地)電話番号共用部分の設備等の修繕及び維持管理等2専有部分の設備等の修繕及び維持管理等

※原則は、賃貸人又は賃貸人の指定する業者。 内容により連絡先が分かれる場合 は区分してください。

以上のとおり、説明を受け、 本書面を受領しました。借受け予定者 (住所)(氏名)

※ 紛争の未然防止の徹底を図るためには、賃借人だけでなく、 賃貸人に対してもで きる限り説明し、説明内容についての確認をとっておくことが望ましい。 その際 には、説明書に賃貸人の確認 「確認日 住所・氏名・押印」 を受けておくように してください。-81-